Enfin, le 2 février 1860, il fut élu par 21 voix membre de l'Académie française, au fauteuil 18, en remplacement du comte Alexis de Tocqueville, dont il prononça l'éloge. Encouragé par les opposants au régime impérial, parrainé par Montalembert et Berryer, reçu par Guizot, il accepta alors de ne pas évoquer la politique italienne controversée de Napoléon III. La réception de Lacordaire à l'Académie fut un véritable événement politique et mondain.

|

En religion le père Henri-Dominique Lacordaire, né le 12 mai 1802à Recey-sur-Ource (Côte-d'Or), mort le 21 novembre 1861à Soréze (Tarn), est un religieux, prédicateur, journaliste et homme politique français. Restaurateur en France de l'Ordre des Prêcheurs (dominicains), il est considéré aujourd'hui comme l'un des précurseurs du catholicisme moderne.

Cependant, malgré les perspectives d'une carrière brillante, il s'ennuyait et se sentait isolé à Paris, dont les distractions ne le séduisaient guère. À l'issue d'une longue période de doutes et d'interrogations, il se convertit au printemps 1824, et décida aussitôt d'être prêtre. Grâce au soutien de Monseigneur de Quélen, l'archevêque de Paris, qui lui accorda une bourse, et malgré les fortes réticences de sa mère et de ses amis, il entra le 12 mai 1824 au séminaire Saint-Sulpice,à Issy, puis, à partir de 1826, à Paris, où l'enseignement, d'une qualité généralement médiocre, ne convenait guère à sa formation antérieure, à son caractère et à ses idées libérales. Il écrivit même plus tard que : « Ceux qui se souviennent de m'avoir observé au séminaire, savent qu'ils ont eu plusieurs fois la tentation de me prendre pour un fou. »

Cependant, Monseigneur de Quélen, l'archevêque de Paris, affirma son soutien à Lacordaire, et lui demanda de prêcher en 1835 pour le Carême à la cathédrale Notre-Dame de Paris, dans le cadre des Conférences de Notre-Dame, spécialement destinées à l'initiation de la jeunesse au christianisme, elles aussi fondées à la demande d'Ozanam. La première conférence de Lacordaire eut lieu le 8 mars 1835. En raison du succès immédiat rencontré par ses prédications, il poursuivit l'expérience l'année suivante. De fait, les Conférences de Notre-Dame de Lacordaire, où celui-ci mêlait avec exaltation religion, philosophie, poésie, représentaient un renouvellement original de l'éloquence sacrée traditionnelle.

En 1837, conforté par l'exemple de dom Guéranger et de la restauration des bénédictins, Lacordaire surmonta ses réticences initiales, la peur d'aliéner sa liberté sous la règle d'un ordre religieux, et résolut d'entrer chez les dominicains, dont il décida de rétablir l'ordre en France. En effet, l'Ordre des Prêcheurs, créé en 1215 par Dominique de Guzmán, avait été supprimé en France en 1790. Henri Lacordaire choisit cet ordre médiéval en raison de la vocation de l'ordre dominicain, qui est d'enseigner et de prêcher, afin de renouveler de l'intérieur et de rechristianiser la société de son temps. La souplesse des constitutions de l'Ordre, son organisation interne démocratique et élective, sa « flexibilité incroyable »[1], l'avaient également séduit.

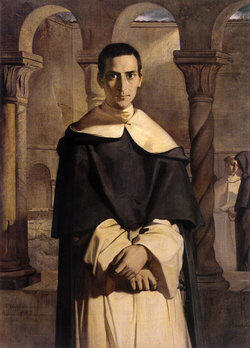

pour démontrer l'inutilité de la législation anti-religieuse mise en place par les révolutionnaires français, Lacordaire y soulignait les évolutions de la vie religieuse, montrant qu'au XIXe siècle, il était désormais inconcevable d'entrer dans les ordres sous la contrainte, contrairement aux pratiques qui avaient eu cours avant la Révolution française. D'autre part, selon lui, les vœux religieux ne s'opposaient pas aux principes fondateurs de la Révolution : d'abord, le vœu d'obéissance n'était que la plus haute expression de la liberté, en tant qu'il s'agissait de l'obéissance consentie à des supérieurs librement élus, dont les décisions étaient strictement bornées par les statuts de l'Ordre, évitant ainsi tout abus de pouvoir. Quant au vœu de pauvreté, il rejoignait selon lui les idéaux révolutionnaires d'égalité et de fraternité. Le 9 avril 1839, Henri Lacordaire prit l'habit dominicain au couvent de la Minerve, à Rome, et reçut alors le nom de Dominique. Un an plus tard, le 12 avril 1840, après une année de noviciat à La Quercia, près de Viterbe, durant laquelle il écrivit sa Vie de saint Dominique, il prononça ses vœux à la Minerve. Il poursuivit ensuite ses études de théologie à Sainte-Sabine, où son portrait fut peint par Théodore Chassériau, portrait parfois considéré comme l'un des chefs-d'œuvre de son auteur. À propos de cette œuvre, Lacordaire écrivit alors à Madame Swetchine que : « M. Chassériau, jeune peintre de talent, m'a demandé avec instance de faire mon portrait. Il m'a peint en dominicain, sous le cloître de Sainte-Sabine ; on est généralement satisfait de cette peinture, quoiqu'elle me donne un aspect un peu austère. »[2]

En 1841, il retourna en France,

portant l'habit dominicain, théoriquement illégal selon

les lois révolutionnaires, et, le 14 février 1841,

prêcha avec succès à Notre-Dame. En 1850, la province dominicaine de France fut officiellement rétablie, sous la direction du Père Henri-Dominique Lacordaire, élu supérieur provincial. Il se heurta rapidement au père Alexandre Vincent Jandel, l'un de ses premiers compagnons. En effet, en 1850, Alexandre Jandel fut nommé vicaire général de l'Ordre par le pape Pie IX, admiratif du dynamisme et de la rigueur des dominicains français. Jandel était favorable à une interprétation sévère des constitutions dominicaines médiévales et s'opposa à la vision plus libérale de Lacordaire. Le conflit éclata en 1852, à propos de l'horaire des matines, l'office de nuit, dans les couvents, et d'une manière générale, sur le confort et les dispenses à accorder aux frères. En effet, selon Lacordaire, qui s'appliquait par ailleurs à lui-même une discipline extrêmement sévère, la vie monastique devait être subordonnée au devoir de prédication et d'enseignement, et ne devait pas contraindre la liberté des frères dominicains. En 1855, le pape affirma publiquement son soutien à Jandel en le nommant maître général de l'ordre dominicain, tandis que Lacordaire, retiré alors de l'administration de la province de France, fut réélu à sa tête en 1858

La fin de la vie du père Lacordaire fut assombrie par ces controverses, et par les déceptions de la vie politique. En effet, depuis longtemps hostile à la monarchie de Juillet, il soutint avec enthousiasme la révolution française de 1848, se rallia au régime républicain, et lança avec Frédéric Ozanam et l'abbé Maret un nouveau journal, l'Ère nouvelle, dont les objectifs étaient « de rassurer les catholiques et de les aider à l'acceptation du régime nouveau […], d'obtenir pour l'Église des libertés nécessaires qui lui étaient obstinément refusées depuis cinquante ans, enfin un acheminement à une meilleure distribution des éléments sociaux, en arrachant à une classe trop prépondérante la domination exclusive des intérêts, des idées et des mœurs. »[3]. Ce programme mêlait le catholicisme libéral traditionnel (défense de la liberté de conscience et d'enseignement), et le catholicisme social défendu par Frédéric Ozanam. Après une campagne électorale tumultueuse, Lacordaire fut élu député de l'Assemblée nationale constituante par l'électorat de Marseille. Favorable à la République, il siégea à l'extrême gauche de l'Assemblée, mais démissionna très vite - le 17 mai 1848 - suite aux émeutes ouvrières, à l'invasion de l'Assemblée nationale par les manifestants, le 15 mai, et à la répression qui suivit. Il expliqua ainsi son comportement :

afin de donner immédiatement un signe de mon adhésion au genre de gouvernement que la force des choses venait d'imposer à la France. […] Le 15 mai ébranla jusqu'au fond mes espérances. Il m'a révélé des projets et des passions qui devaient infailliblement aboutir à la guerre civile, à une lutte profonde, inévitable, acharnée, où l'extrême gauche jouerait un rôle dont je ne voulais pour rien au monde prendre la responsabilité. […] Les partis monarchiques relevaient la tête ; je ne voulais pas les servir, je ne le pouvais pas sans compromettre la religion. J'aimai mieux me retirer. »[4]

Déçu par le régime républicain, et en désaccord avec les options de plus en plus sociales choisies par l'Ère Nouvelle, il quitta la direction du journal le 2 septembre, tout en continuant à le soutenir. Lacordaire se montra plutôt favorable à la révolution italienne de 1848, au prix même de l'invasion des États pontificaux, (« Nous ne devons point trop nous alarmer de la chute possible de Pie IX »[5], écrit-il alors à Montalembert). Il montra peu d'enthousiasme à l'égard de la loi Falloux, votée le 15 mars 1850, œuvre de son ami Montalembert, qui établissait la liberté de l'enseignement secondaire, qu'il jugeait insuffisante, et qui avait été soutenue par l'évêque d'Orléans, Félix Dupanloup, à qui l'opposait une longue inimitié. Opposé à l'élection de Louis-Napoléon Bonaparte, Lacordaire condamna sans réserve le coup d'État du 2 décembre 1851, qui lui semblait une atteinte insupportable à la liberté, et à toutes les valeurs qu'il défendait, au nom de l'ordre. Il choisit alors de se retirer de la vie publique, comme il l'expliqua en 1861 : « Je compris que dans ma pensée, dans mon langage, dans mon passé, dans ce qu'il me restait d'avenir, j'étais aussi une liberté et que mon heure était venue de disparaître avec les autres. Beaucoup de catholiques suivirent une autre ligne et, se séparant de tout ce qu'ils avaient dit et fait, se jetèrent avec ardeur au-devant du pouvoir absolu. Ce schisme que je ne veux point appeler ici une apostasie a toujours été pour moi un grand mystère et une grande douleur. »[6] Il se consacra jusqu'à sa mort à l'éducation de la jeunesse, dans le cadre nouveau offert par la loi Falloux, acceptant en juillet 1852 la direction d'un collègeà Oullins, près de Lyon, puis celle de l'école de Soréze, dans le Tarn en 1854.

Il se consacra jusqu'à sa mort à l'éducation de la jeunesse, dans le cadre nouveau offert par la loi Falloux, acceptant en juillet 1852 la direction d'un collègeà Oullins, près de Lyon, puis celle de l'école de Soréze, dans le Tarn en 1854. Enfin, le 2 février 1860, il fut élu par 21 voix membre de l'Académie française, au fauteuil 18, en remplacement du comte Alexis de Tocqueville, dont il prononça l'éloge. Encouragé par les opposants au régime impérial, parrainé par Montalembert et Berryer, reçu par Guizot, il accepta alors de ne pas évoquer la politique italienne controversée de Napoléon III. La réception de Lacordaire à l'Académie fut un véritable événement politique et mondain.

Malgré les opinions politiques du nouvel académicien, elle eut lieu en la présence de l'impératrice Eugénie et de la princesse Mathilde. Lacordaire ne siégea qu'une fois à l'Académie, et mourut le 21 novembre 1861 à Soréze, où il fut inhumé.

Au

XIXe siècle,

Lacordaire fut surtout apprécié de ses contemporains

pour ses qualités de prédicateur. En effet, à travers

ses conférences à Stanislas puis à Notre-Dame de Paris

et à Toulouse, ses éloges funèbres de

Daniel O'Connell ou du général Drouot, il se

livra à un profond renouvellement du genre sclérosé de

l'éloquence sacrée, dans la lignée du romantisme catholique

de Chateaubriand ou de Lamennais. « Il me sembla qu'il ne fallait partir ni de la métaphysique, ni de l'histoire, mais prendre pied sur le sol même de la réalité vivante et y chercher les traces de Dieu. »[7] Pour démontrer la crédibilité des doctrines catholiques, Lacordaire avait donc recours à de nombreuses références extérieures au dogme, tirées de l'histoire, de la psychologie, de la philosophie, de la poésie et la littérature, reprenant ainsi les références idéologiques et intellectuelles de son auditoire, la jeunesse catholique romantique. En outre, il prononçait ses discours avec expressivité et un enthousiasme communicatif (voire avec exaltation), insistant sur les notions qui le passionnaient ainsi que son public, celles de liberté, de patriotisme, de don de soi et de sens du sacrifice. À la lecture, le style d'Henri Lacordaire, destiné à une expression orale dans un contexte bien particulier peut donc aujourd'hui sembler confus, plein d'emphase, et le contenu manquer de fond théologique. C'est pourquoi, plus que ses qualités d'orateur, ce sont ses intuitions sur la compatibilité entre catholicisme, libéralisme et démocratie, qui rendent cet homme et son parcours intellectuel et politique particulièrement remarquables. Selon son ami l'abbé Henri Perreyve, « passionné de la justice, de la liberté, du progrès des hommes et ne séparant pas de ces grandes causes la cause de Dieu et de son Église »[8], Henri Lacordaire ne dissociait pas une foi catholique profonde et la croyance dans le progrès et la liberté humaine (selon lui,« c’est l’Évangile qui a fondé la liberté dans le monde, qui a déclaré les hommes égaux devant Dieu, qui a prêché les idées et les œuvres de fraternité. »). Cet amour de la liberté

antérieur chez lui à sa foi

catholique, allait de pair avec une grande tendresse

pour les hommes de son temps, du

XIXe siècle :

proclamant « la nécessité d'estimer son siècle »[9],

il se distinguait donc de nombreux auteurs catholiques

romantiques qui le rejetaient pour exalter avec

nostalgie un passé mythique.

Issu de la bourgeoisie

révolutionnaire (fils d'un médecin militaire, petit-fils

d'un avocat), il en partageait en effet de nombreux

idéaux, et notamment la foi dans la modernité et le

progrès, ainsi qu'une

vision globalement positive de la geste révolutionnaire.

Contrairement aux notables de son siècle, Henri

Lacordaire considérait, sous certaines conditions et

tout en réprouvant la violence physique, que de

l'insurrection populaire pouvait sortir l'amélioration

de la condition humaine. Face au comte de Montalembert,

aristocrate libéral, son ami, Lacordaire, sans être pour

autant républicain de conviction, montrait des idées

politiques avancées, très choquantes pour la grande

bourgeoisie catholique française qu'il côtoyait. Ces convictions expliquent pour une large part son attitude controversée pendant la révolution de 1848. Elle provoqua, de manière temporaire, l'incompréhension et le rejet de Lacordaire par ses amis les plus proches eux-mêmes (Montalembert, Madame Swetchine), et l'embarras de la plupart de ses biographes jusqu'au milieu du XXe siècle. Face à cette réprobation générale, il affirma alors « croire que l'avènement de la société moderne était voulu de Dieu » et justifia les aspirations démocratiques de ses contemporains : « Quel danger y a-t-il à ce que quelques catholiques penchent un peu vivement vers la forme démocratique ? Qui sait si ce n'est pas là l'avenir de l'Europe ? »[10]

Paradoxalement, la réputation sulfureuse d'Henri Lacordaire lui ouvrit finalement les portes de l'Académie française. Sa candidature fut en effet soutenue par les opposants au régime impérial, tant les libéraux (Montalembert, Berryer, Barante, Guizot, Falloux, Lamartine…) que les cléricaux, comme Thiers ou Dupanloup, qui lui reprochaient cependant pour certains des idées trop « piémontistes ». L'année 1839 aura été décisive dans la vie de LACORDAIRE, car parallèlement à son Mémoire pour le rétablissement en France de l'Ordre des Frères Prêcheurs et à sa prise d'habit chez les Dominicains (9 avril), il fonde le 21 juillet au Couvent de La Quercia avec des pensionnaires de la Villa Médicis "Prix de Rome" dont le musicien Charles Gounod, la Confrérie de Saint-Jean. Ainsi commence-t-il la rédaction de sa déclaration : « Des artistes français, touchés du spectacle que présente le monde, ont désiré contribuer à sa régénération par l'emploi chrétien de l'art. »[11], C'est en l'église Notre-Dame des Victoires à Paris, que Henri Lacordaire présidera la messe d'action de grâce pour le premier anniversaire de la Confrérie, le 27 décembre 1840. La Confrérie devient le lundi 15 avril 1872 la Société de Saint-Jean pour l'encouragement de l'art chrétien bientôt reconnue d'Utilité Publique. La Société de Saint-Jean pour le développement de l'art chrétien marquera l'histoire de l'art dans l'entre-deux-guerres avec les Ateliers d'Art Sacré, fondés et dirigés par Maurice Denis et George Desvallières, dont Henri de Maistre prendra la succession, avec pour aumônier Jacques Debout, écrivain et lui-même engagé pour le renouvellement de l'art chrétien dans sa Revue "Les Cahiers catholiques".

Citations

Notes

Pour l'étude de la correspondance de Lacordaire avant 1840, l'outil de base est :

Les références suivantes permettent d'avoir accès en partie à la correspondance de Lacordaire postérieure à 1840 :

Conférences, écrits religieux et polémiques La plupart des écrits de Lacordaire sont présents dans ses œuvres complètes, éditées en 1872, consultables en ligne sur Gallica.

Bibliographie indicative

|